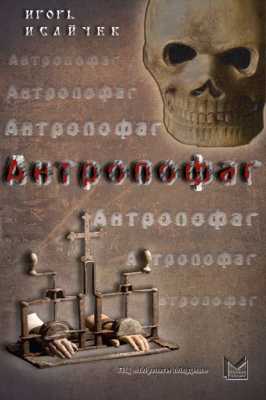

Впервые в жизни Ефим подлинно доходил.

Эта промозглая городская осень, оказавшаяся не в пример злее сибирской,

окончательно его доконала. Так худо ему не было даже в тайге, где после ухода с

каторги, до пяти дней приходилось продираться сквозь непроходимую чащу, не имея

маковой росинки во рту.

Бес,

попутавший Ефима податься в столицу и, вопреки всем препонам доведший до цели безрассудного

путешествия, там же, будто в насмешку, по своей бесовской привычке и бросил, напоследок

выдав прямиком в руки заклятого врага. Лишь чудо, а иначе и представить

случившееся, позволило беглому в очередной раз оставить с носом костлявую. За

считанные мгновенья до того, как не ведающий милосердия топор горбатого

душегуба должен был отсечь ему голову, чтобы потом она была доставлена для

потехи главарю всех столичных лиходеев по прозвищу Давленный, давнему, еще с

каторги, недругу Ефима, откуда ни возьмись, нагрянул полицейский отряд.

Горбун

до того обезумел от предвкушения близкой крови, что не задумываясь бросился на

попытавшихся остановить его стражей порядка, а Ефим, в своем положении беспаспортного

беглеца не имеющий ни малейшего желания знаться, пусть даже и с избавившей его

от неминуемой смерти полицией, воспользовавшись счастливым случаем под шумок

сбежал. Однако за мгновенье до того как он, под прикрытием густой поросли, со

всех ног припустил вдоль берега, в его памяти отчего-то отчетливо отпечаталось неожиданно

юное лицо командира полицейского отряда.

Пробежав

в кромешной тьме версты полторы, поминутно запинаясь о торчащие из земли корни,

обрываясь в тухлую воду и по колено ухая в какие-то норы, задыхающийся Ефим с выскакивающим

из груди, готовым лопнуть сердцем, забился глубоко под мостки. Когда же,

наконец, у него перестало жарко печь за грудиной, в глазах погасли пылающие

круги, и вернулась способность соображать, беглец с тянущей болью ощутил зияющую

внутри пустоту. Ему показалось, что малолетний карманник, сорвавший с шеи заговоренный

нательный крест, с которым Ефим не расставался с момента изготовления, вместе с

ним выдрал из него душу. Словно в один миг растаяла невидимая защитная кольчуга

и он, голый и безоружный оказался в центре яростной, не на жизнь, а на смерть,

схватки.

В

своем убежище Ефим досидел до предрассветной серости. Когда же сея на него колючую

труху, заходили над головой гнилые расшатанные

доски под ногами редких в этот ранний час прохожих, выбрался на подмостки и,

поминутно воровски озираясь, наугад побрел, куда глаза глядят...

Последнюю

неделю лета и начало с первых же дней зарядившей обложными бесконечными дождями

осени, Ефим с грехом пополам перекантовался на Охте, по мелочам приворовывая на

пропитание с огородов и летних кухонь состоятельных дач, пустующих без хозяев,

из-за затянувшейся непогоды рано съехавших на зимние квартиры.

Поначалу

он, после того как невероятным чудом сумел ускользнуть от наряженного его

порешить клеврета Давленного и отсидевшись пару дней в заброшенной,

полуразваленной баньке на глухой окраине, чтобы не околеть от голода сунулся, было,

просить милостыни на ближайшей паперти. Однако, вдосталь кормившиеся от щедрых прихожан

калеки да юродивые, стоило ему лишь объявиться перед храмом, дружно, как по

команде подхватились и, размахивая костылями, подняли такой гвалт, что Ефиму волей-неволей

пришлось спешно ретироваться, чтоб ненароком не столкнуться с привлеченной шумом

полицией. А на церковном кладбище, где Ефим вынужден был укрыться от

разъяренной оравы попрошаек, в тени крыл потемневшего от времени каменного

ангела над купеческой могилой, один из нищебродов, облаченный в потрепанный

солдатский мундир, вдруг открыл секрет его напастей.

Когда

изрядно побитый жизнью хмельной бородач, тяжело припадающий на посох, сделанный

из дочерна отполированной от долгого употребления обычной сучковатой палки

вывернулся из-за могильной оградки, загнанный в угол беглец уже был готов свернуть

ему шею. Но, прозорливо угадав его намеренье, старик предупредительно вкинул

руку и, дохнув перегаром, слабо просипел:

-

Погодь паря. Я тебе словечко важное молвлю.

Смерив

папертника подозрительным взглядом, так и не разжимая судорожно стиснутых кулаков,

Ефим коротко бросил:

-

Ну?

-

Ты не егози, сынок, – примирительно пробурчал дед заплетающимся языком, –

послухай лучше. – Он покачнулся и, чтобы не завалиться на бок, вцепился в

чугунные завитки, уже тверже продолжил:

-

Беги скорей отсюдова...

-

И с чегой-то мне бежать? От кого спасаться-то, а? От тебя никак? – злобно

перебил его Ефим.

Однако

старик только отмахнулся и принялся вновь долдонить свое:

-

Не будет тебе здеся жизни. Давленный за твою голову награду щедрую объявил.

Убогонькие-то наши не в счет. Чего с них взять. Окромя как галдеть боле ни на

что неспособны. А ну как подлинные лиходеи заявятся? Энти-то с тобой мигом

разделаются, глазом моргнуть не успеешь.

Ефим

немного помолчал, задумчиво ковыряя песок дорожки носком выношенного сапога с вытертой

до дыр подошвой, а затем язвительно поинтересовался:

-

А тебе-то, каков резон меня спасать? У меня ныне и гроша ломаного за душой нет.

Гол как сокол, иначе нипочем на паперть не сунулся бы.

-

Да какой уж тут резон, – охотно

отозвался дед. – Ты солдат, я солдат, как же родственной душе не помочь. Зазря

ли кровь за веру, царя и отечество сообща лили?

-

Почем знаешь, что я из солдат? – изумился Ефим.

-

Сорока на хвосте принесла, – расплывшись в улыбке, лукаво подмигнул старик, и

беглый как-то сразу поверил в искренность его намерений.

-

Раз так, – с благодарностью в пояс поклонился ему Ефим, – дай Бог тебе здоровья

и долголетия. А я побег, покудова кто из убогих и впрямь на награду Давленного

не польстился, – и он, больше обычного припадая на покалеченную ногу, потерялся

за могильными крестами.

С

лица же нищего, проводившего беглеца долгим взглядом, тут же сползло умильно-слащавое

выражение и оно мрачно закаменело.

-

Давай-давай, беги, – чуть слышно прошептали его презрительно кривящиеся губы. –

Да тока от себя, да от судьбины не сбежишь...

К

началу ноября Ефим совершенно обносился, и буквальным образом пух от голода.

Ему бы в самую пору было, куда глаза глядят, сломя голову лететь из злобно-негостеприимного

города. Но каменный спрут, словно по наущению Сатаны, мистическим образом

накрепко повязал беглого своими щупальцами, и тому никак недоставало сил

вырваться из этой роковой хватки.

На

Казанскую погода испортилась окончательно. Свинцовые, стремительно несущиеся

тучи, полосующие брюхо о навершие креста в руках ангела на шпиле

Адмиралтейства, день и ночь секли гранитное тело столицы ледяными ливнями. Юго-западные

ураганные ветры порой достигали такой силы, что с крыш летела сорванная

черепица, вдребезги бьющаяся о мостовую с оглушительным треском.

От студеных

беспрестанных дождей Ефим хоронился под покосившимся, подтекающим тесовым навесом на задворках еще крепкой

двухэтажной дачи, где были свалены источенные жучком березовые поленья для топки

летней кухни. Пользуясь тем, что охраняющий окрестные постройки колченогий

отставной солдат без крайней надобности не вылезал из своей сторожки, он по

ночам рисковал развести неприметный костерок, в тщетной попытке отогреть

деревенеющие от промозглой стужи ноги.

В помойной

куче неподалеку от навеса, не раз тщательно перерытой Ефимов в поисках хоть

крошки съестного, нашелся лишь церковный календарь, непонятно как оказавшийся среди

мусора. Теряющий последние силы беглый, по какой-то саднящей внутри

потребности, наверное, просто дабы окончательно не спятить, после каждого

заката острой щепкой прокалывал цифру, обозначающую прожитый день, и потому отлично

запомнил число, когда пришла большая вода.

Седьмого

ноября тысяча восемьсот двадцать четвертого года от рождества Христова, где-то за

час до полудня, свернувшегося калачиком у дальней стенки дровяника Ефима, разом

захлестнуло мутной, несущей поднятый с земли сор, волной. За единое мгновение

он вымок до нитки. Судорожно цепляясь зашедшимися от холода пальцами за

небрежно ошкуренные бревна стен, беглый насилу поднялся на ослабшие, безобразно

распухшие в коленях ноги и, качаясь от тошнотворного голодного головокружения,

побрел на выход, по щиколотку утопая в прибывающей на глазах воде.

Когда Ефим,

спасаясь от стремительно подступающего наводнения, задыхаясь и теряя последние

силы, вскарабкался на косогор, его взору открылось потрясающая картина. Режущий

лицо и давящий слезы из глаз ветер с залива намертво закупорил устье Невы,

повернув реку вспять. На мгновение показавшееся в разрыве туч низкое солнце

подсветило бледными лучами постигший город апокалипсис.

Оба берега в

излучине Невы, сколько хватало глаз, были залиты вскипающей грязной пеной серой

водой. Неудержимое течение, по ходу заворачиваясь в бесчисленные водовороты,

беспорядочно кружило захваченный из подвалов и нижних этажей скарб несчастных

горожан, с размаху круша его о стены домов и борта нескольких сорванных с якоря

парусников, дрейфующих по воле волн по превратившимся в каналы улицам.

В последние

дни Ефима совсем замучили рези в приклеившемся к хребту животе. Пока он убегал от воды, а затем, злорадно усмехаясь,

обозревал разрушения, нанесенные стихией ненавистному городу, его слегка

отпустило, но совсем скоро вновь жестоко скрутило. Переломившись в поясе, и

крепко обхватив руками пылающее нестерпимой болью брюхо, Ефим упал на колени, а

когда, наконец, смог слегка перевести дух, то обнаружил новую напасть.

Прямо у него

под ногами, не далее как в паре аршин, к раскисшему глинистому обрыву прибило

утопленника, а точнее, утопленницу. Молодуха лет двадцати пяти, не более, видать

только-только захлебнулась, и поэтому казалась вовсе не мертвой, а скорее

уснувшей, разве что как-то слишком, до прозрачной синевы, бледной. И хотя Ефим

давным-давно привык к мертвякам, все же от неожиданности у него захолонуло под

сердцем, и первым порывом его души было бежать от греха как можно скорее и как

можно дальше. Однако одеревеневшие ноги не послушались, и он чуть не сверзился

с откоса вниз головой, едва успев уцепиться за мокро-скользкие ветви ивняка,

оказавшись лицом к лицу с покойницей, медленно проплывающей мимо него.

И тут у

окостеневшего от жути Ефима что-то надломилось внутри. Будто лопнул давно

назревший нарыв, ошпарив внутренности раскаленным гноем. Точно одурманенный, в

мгновение ока, забыв и про боль и про слабость, он изловчился и успел зацепить

утопленницу за застывшую до каменной твердости холодную скользкую пятку.

У Ефима не сохранилось

в памяти, как он умудрился выловить из воды неподъемное тело. И вдруг сам став

легче пуха, неловко, словно во сне, шевелясь, неспешно задрал подол насквозь

напитавшегося водой сарафана, непристойно обнажив кольца густых, рыжеватых

волос, которыми обильно зарос низ живота утопшей молодухи. Вжав голову в плечи,

и зябко замирая в ожидании неизбежной кары небесной, Ефим суетливо извлек из-за

пазухи зазубренный, порыжевший от ржавчины мясницкий тесак и, примерившись,

принялся отделять ногу покойницы от туловища.

Пока железо

сперва тупо пилило уже успевшую запятнеть сине-фиолетовыми разводами кожу,

затем с неприятным хрустом, брызгая темной, застоявшейся кровью, прогрызало

волокнистую плоть, споро орудовавший ножом Ефим обмирал от каждого шороха,

лихорадочно стараясь управиться как можно скорее.

Разделавшись,

наконец, с неподатливыми жилами и хрящами в том месте, где нога крепится к

поясу, он машинально вытер лезвие о забрызганный кровью сарафан, столкнул

обезображенный труп в продолжавшую прибывать воду. Воровато оглянувшись, и низко

пригибаясь, как когда-то под кинжальным ружейным огнем на поле брани, нырнул в

густую ольховую поросль, крепко притискивая к груди жуткий трофей.

Забившись в

самую глубь густых зарослей, Ефим, как бывалый таежник, несмотря на слякоть

вокруг, при помощи старенького огнива умудрился живо разложить шипящий,

едко-дымный костерок. Жадно захлебываясь горько-вязкой слюной, он трясущимися

от нетерпения руками выхватил из отрезанной у покойницы конечности три

увесистых, сочащихся сукровицей ломтя, кое-как нанизал их на тут же срубленный,

наспех ошкуренный прут, и торопливо сунул в пламя, чадящее слезящей глаза угарной

синевой.

Едва

дождавшись, когда мясо, обильно текущее трещащим на углях жиром, схватится

темно-каштановой коркой, беглый, обжигаясь, набил полный рот, хмелея от

разлившегося по вспухшему языку неведомого ранее приторного привкуса, и жевал,

жевал, жевал, не в силах остановиться...

В кустах Ефим

просидел до самого рассвета, то, проваливаясь в сытую дрему, то, подкидывая

дровишек в затухающий костер и поджаривая очередную порцию человечины, к его

удивлению оказавшейся необыкновенно сытной. Только окончательно избавив

медового цвета кость от плоти, он решился покинуть лёжку, уже зная, как ему

обретаться дальше. Больше Ефим голодать не намеревался.

К восходу

ветер улегся, и гневно бурлящая Нева нехотя воротилась в берега, утянув в залив

изуродованную утопленницу. С раннего утра множество видимых на расстоянии в

полторы версты крошечными, словно игрушечные сказочные гномы, человеческих

фигурок, копошилось в грязи на набережных, и не было этим оглушенным своим

горем людишкам никакого дела до какого-то там поедателя мертвечины

прозывающимся Ефимом. А новоявленный антропофаг, убедившись, что вокруг нет ни единой

души, зашлепал по влажной грязи дырявыми подошвами своих на ладан дышащих сапог

прямиком к избенке сторожа.

На этот раз

лишнего он не суетился. Стоило доверчивому инвалиду откликнуться на стук и

отворить дверь, как Ефим, не говоря ни слова, с размаху всадил тесак ему в живот,

для надежности пару раз провернул лезвие в ране. Затем каннибал втащил слабо всхрапывающего

старика внутрь, сбросил на пол, и принялся сдирать с него одежду. Полностью

обнажив уже переставшего подавать признаки жизни бедолагу, удачно подвернувшимся

под руку топориком разрубил ему грудь, а своим тесаком вскрыл брюшину.

Увесистый ком осклизлых, серо-фиолетовых, перевитых темными узловатыми нитками жил

кишок, вкупе с белесым желудком, темно-шоколадными печенью, почками и

селезенкой, губчатыми, до угольно-черных язв прокуренными легкими, и влажным,

зыбко играющим в пальцах сердцем, отправился в кадушку.

Не отыскав

подходящей веревки, Ефим, недолго думая, привязал штанины портов сторожа к его

щиколоткам и за ноги подтянул выпотрошенное тело к низкому потолку,

предварительно тремя размашистыми ударами топора отделив голову. Под обрубок

шеи, края которого обильно сочились багровыми струйками, он предусмотрительно подставил

емкость с потрохами.

Однако, как бы

ни был Ефим взбудоражен, последствия длительной голодовки не преминули

напомнить о себе. Задыхаясь, с тяжко бухающим в груди сердцем и звоном в ушах,

он обессилено опустился на расшатанный табурет, упершись локтями в изрезанный,

густо засыпанный перемешанными с табачным пеплом хлебными крошками, стол.

Тягостно

переведя дух, Ефим окинул придирчивым взглядом свою добычу, глотнул

застоявшейся воды из глиняного кувшина, и уже собрался, было, набить трубку

табаком из подвешенного на стене рожка, как вдруг раздраженно сплюнул на пол. Его

вдруг осенило, в чем он допустил

промашку. Набрякшие, посиневшие кисти висевшего вверх ногами трупа ясно показывали,

что застоявшаяся в них кровь, со временем запекшись в жилах, напрочь испортит

вкус мяса на руках. Поколебавшись, Ефим все же пересилил себя и, нехотя поднявшись,

шагнул к развороченному телу. Ленясь отвязывать и спускать покойника наземь,

долго канителился, на весу перепиливая твердые, как ссохшаяся древесина,

запястья, продолжая пятнать и без того обильно залитый липкой кровью пол…

Скоро

притерпевшись к смрадному духу мертвечины, который к третьему дню и вовсе стал пробуждать

в нем зверский аппетит, Ефим провел в сторожке целую седмицу, отсыпаясь и

отъедаясь на славу. В заначке у сторожа нашлись и хлеб, и соль, и целых

полмешка лежалой, но еще вполне съедобной репы, оттого он буквально жировал, не

скупясь набивая чугунок дармовой человечиной.

К той поре,

когда от сторожа осталась лишь кучка дочиста обглоданных костей, Ефим уже

перестал походить на стоящего одной ногой в могиле доходягу. Его лицо

округлилось, сошли опухоли с коленей, а главное, налились прежней неимоверной

силой руки и ноги, а в глазах, потухших было после потери заговоренного

нательного креста, поселился дьявольский огонек.

На восьмую

ночь, покидая Охту, Ефим прихватил с собой так удачно легший в ладонь топорик,

а саму сторожку, заметая следы, подпалил не дрогнувшей рукой, как когда-то

охотничью заимку чалдона. Более он не

трепетал перед городом, который вдруг, будто по мановению волшебной палочки, обернулся

для незваного пришельца в исполинское охотничье угодье. Нынешний путь его лежал

прямиком навстречу редким полуночным огням, зазывно переливавшимся дрожащим отражением

в студеных водах облеченной в серый безучастный гранит Невы…